株式会社プロ人材機構

株式会社プロ人材機構

シニア世代が培ってきた‟深み”を、

未来につなぐ

株式会社プロ人材機構

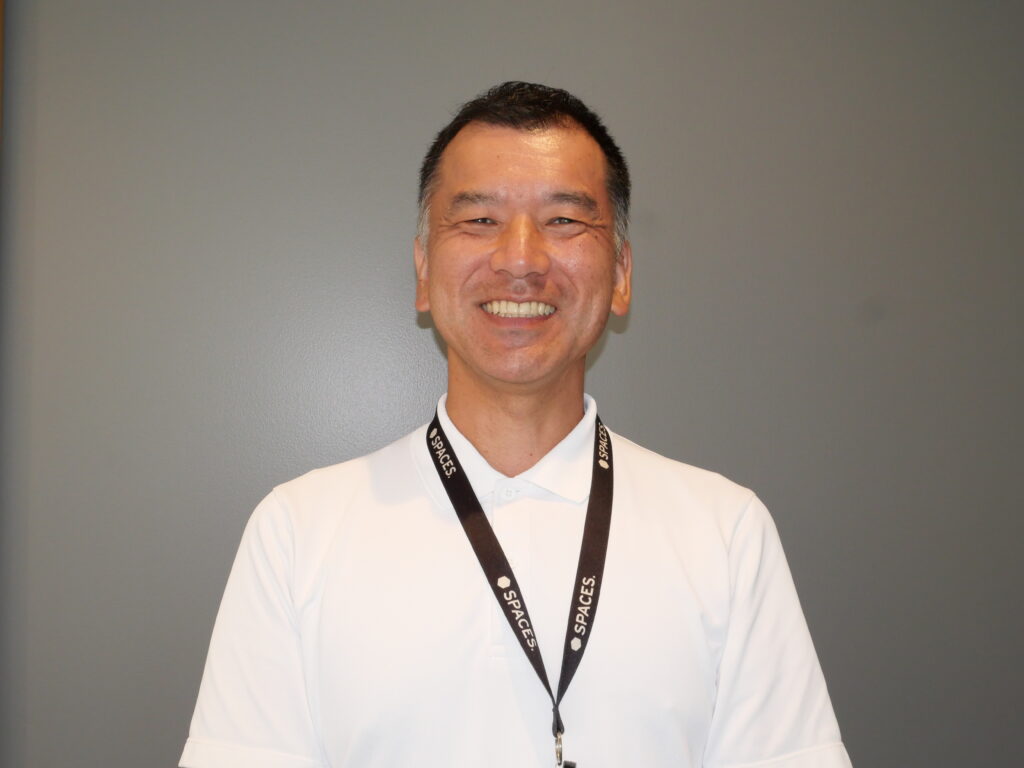

代表取締役高橋 啓

代表取締役

高橋 啓さん/Akira Takahashi

初代ヘッドハンターMVPをはじめ、業界で多数の賞を受賞してきた経営層専門のヘッドハンターとして、25年以上にわたり人材業界に携わる。2024年、プロ人材に特化した「株式会社プロ人材機構」を創業。経営層・プロ人材のヘッドハンティングに加え、ベンチャー・中小企業向けに経験豊富なプロ人材の知見を活かすアドバイザリー紹介サービスを展開。さらに、自社でも多彩なキャリアを持つシニアのプロ人材と多数契約し、企業の経営課題に即応できる体制を整備。パーパスは「人生の深みを、未来につなぐ」。プロの力で、企業と人の可能性を広げていくことを使命とする。

シニア世代が培ってきた“深み”を、

未来につなぐべく

活躍のフィールドを広げる

―「プロ人材機構」が展開している事業内容について教えてください。

当社は50代後半から70代までのシニア人材に特化した人材あっせん業を行っています。

事業は主に2つです。1つめは、優秀なシニアの方を企業側からのご依頼に基づいて探してくるヘッドハンティング事業です。

もう1つは、ノンフルタイムの人員の斡旋ですね。週1回から月数回、社外役員や顧問、アドバイザリーといった形でシニアの方のお力添えをいただきたいという会社様からのご依頼に対応しています。

シニアを大きな謳い文句として人材あっせんを展開する会社はあまりなく、人材業界の中では少し珍しい領域です。

―「プロ人材」とは、どういった方々でしょうか。

私たちは、プロ人材を「知識や経験にとどまらず、人生で培ってきた哲学や実践知といった“深み”を、企業や社会へつないでいく存在」と定義しています。プロとしての要件を満たす方を考えると、結果的にシニアの方に行きつくことが多いと思っています。

シニアというと、どうしても「働かないおじさん」や、窓際で新聞を読んでいる人など、ネガティブなイメージを持たれる方も多いですが、シニアの方々にはプロフェッショナルな知見があり、それを私たちは継ぐべきだという思いでいます。

世の中には、年齢に関わらず第一線で活躍しているシニアの方々も多くいます。そうした方々と、シニア世代の知見や経験を求める企業様をマッチングしています。

―事業にはどのような思いが込められていますか。

父の影響が大きいです。私は男3人兄弟の末っ子として生まれましたが、あまり裕福な家庭ではなく、高校卒業後すぐに塗装業や土木作業などで手に職をつけることが期待されていました。

ただ私は大学への進学を希望したため、当時定年退職を控えていた父は、私の進学のために再就職先を探す必要がありました。実家は山口県の田舎にあり、地域になかなか仕事がないことや、義足の父が就ける仕事に制限があったこともあり、大変な状況でした。それでも、父は私を大学に行かせるために頑張って再就職先を見つけ、私は大学に行かせてもらえました。しかし残念ながら、きちんとお礼も言えないまま、父は亡くなってしまいました。

今、このシニア事業をやることで、いろんな場で「自分の父は世界で一番だ」と言い続けることができます。本日のようにシニア事業を立ち上げる経緯を聞かれることが多いですからね(笑)。

私の父への想いを語り続けることによって、言えなかったお礼の代わりになるのではないかと思っています。

―起業前は、ヘッドハンティングの領域でキャリアを積まれてきました。

以前の勤め先であったパソナが2001年に上場した際に、上場メンバーが抜けてヘッドハンティング会社「プロフェッショナルバンク」を作り、設立後、しばらくして私も参画しました。

その時ヘッドハンティングの対象だった50代の優秀な人材は、私が年齢を重ねるとともにシニア世代になっていきました。そこで、いかに優秀な経営者でも、60歳を過ぎるとヘッドハンティングの対象としてお声がかからなくなってくる現状を目の当たりにしました。

でも、年齢が1歳違うだけで働けるかどうかが決まるのはもったいないと思いました。しかもその方々は、私のような若手にも分かりやすい言葉づかいで目線を下げながら話をしてくださいます。そういった方々のスキルや経験、ネットワークだけではなく、人間的な素晴らしさももっと社会に残すべきだと考えました。

―「プロ人材機構」を立ち上げるまでの経緯は、どのようなものでしょうか。

プロフェッショナルバンクは素敵な会社でしたが、途中で経営体制に変更がありました。そこで私自身はシニア事業に人生を全部かけたいという気持ちがあり、せっかく目の前に魅力的なフィールドがあるのだから、自分で会社を起こさないのはかっこ悪いと思ったわけですね。

不遜な言い方にはなりますが、競合企業は、ビジネスというよりは社会貢献や自分の知り合いのシニアに何とか仕事をつけてあげようという気持ちで事業をしていると思います。それはそれで素晴らしいですが、私はこれをビジネスにしたいと考えています。

―なぜビジネスという形を大事にしているのでしょうか。

シニア市場をもっと大きくしたいからですね。シニア事業をしているというと、「世の中にいいことだ」とか「大切なことだよね」と言われますが、それはシニアの皆さんに失礼な印象を私は感じてしまいます。シニアの方々が弱いから守らないといけないのではなく、シニアの魅力やスキルをもっと伝えたいです。

シニアの方が活躍できるフィールドを作っていき、ビジネスとして利益を出して事業を大きくしたいです。私たちが先行事例となることで、真似する参入企業を増やして、シニア事業をもっと盛り上げたいと思っています。

シニアのコミュニティ作りを進め

シニアがシニア業界を盛り上げる世の中に

―会社を大きくするため、力を入れていることはありますか。

最近、会社のパーパスを作りました。皆が目指すべき行動基準となるものなので、会社の3年後、5年後に目指す姿を議論し、顧問やお客様の意見も聞き、これまでの1年半の歴史も紐解きながら進めていきました。その中で、今後進めたい取り組みの1つとして、シニアのコミュニティ作りが出てきました。

人材会社がたくさんある昨今では、発信を通じて会社の個性が見えるかが成否を左右します。当社が、シニアマーケットを作りたいという強い思いを持って真面目に向き合っていることを発信していきたいと思っています。

―シニアのコミュニティ作りによって、どのような効果が生まれるのでしょうか。

効果は3つあると考えています。

1つは、頑張っているシニアの方がつながる場を作れるということです。シニアの方は孤独を感じていることが多いです。同年代が遊んでいたりゴルフに行っていたりする中で、「お前は何歳まで働くんだ」などと言われると、迷いが生じてしまう人が多いです。だからこそ、頑張っている人同士で交流したいというニーズが強いと分かりました。何回か交流会を開催すると、参加者同士で勝手にビジネスが進んでいることもありました。

2つ目は、私たちの人材リソースのプールです。優秀な方のそばには優秀な方が集まります。仕事を頑張りたいというシニアを探すのは大変ですが、コミュニティがあることで、働きたい人が集まってきます。

最後に、私たちのブランディングですね。私たちの理想は、シニア自身がシニア業界を盛り上げていく世界です。若者がシニアを活性化していくのも素敵ではありますが、若干違和感もあります。シニア業界を活性化するならば、シニアが頑張るべきだと思うので、そのための場を作っています。

シニアの受け入れ企業も手厚くサポート

自社でもシニアを活用

―プロ人材の方への支援という観点で、「プロ人材機構」ならではの強みはどのようなものでしょうか。

当社は早い段階から、著名な上場会社の弁護士と提携しています。シニアで個人事業主の方は、弱い立場とみられて不当な契約を強いられたり、報酬が不当に安かったりというケースがあるので、相談窓口を設定し、それを防いでいます。健康相談サービスも今後拡充したいと思っています。

―登録されているシニア人材の方々はとても勉強熱心だそうですね。

シニアの方でも、過去のスキルや人脈だけで戦おうとする人はあまり勝てません。活躍している人は常に自らをアップデートしていますね。

言葉は悪いですが、勉強自体を通じて何も得られなくてもいいんです。60歳、70歳でAIの勉強をして、20代や30代と同じプロンプトを書くことは難しいです。ただ、そこで勉強しようという好奇心や姿勢を持っていると、自分よりも年下の方にも教わりに行きます。そうした行動を通じて、周りからの信用を集められます。当社でも、そのような姿勢のある方をスカウトしています。

―シニア人材を受け入れる会社側へのサポートも行っています。

離職率が高い年代は一番が30代前後、その次が60代です。意外かもしれませんが、60代の方も若手と同じくらいすぐに離職してしまうということをまず知ってほしいです。「最近の若い方は…」なんて言っている方もいますが、早期離職に年齢は関係ないですね。もちろん様々な事情がありますが、私としては中途採用で入った人が辞めた責任を個人のせいにすることは嫌いです。やはり受け入れ側にも多少の責任はあると思っています。

特にシニアとなると、使いづらいだろうというイメージが先行していますが、そうではなく、受け入れ側もシニア人材の活躍のためにできるサポートがあります。そうした内容について企業向け研修を始めたいと考えています。

そもそも中途で入った人に活躍してほしくない会社はないので、うまく受け入れができずに人材が辞めてしまうと、皆が不幸です。お互いに長く関係を続けられるように、入る人だけでなく、受け入れ側も頑張るためのノウハウを伝えたいですね。

―貴社もシニア人材を活用されていますよね。

業務委託やボランティアという形でシニアの方11名に手伝ってもらっています。営業に一緒に行ってもらったり、事業計画を見てもらったりと、一緒になって事業に携わっています。

自分たちがシニアの方の力を生かしていないと、企業様におすすめもできません。シニアと一緒に仕事をする魅力をどんどん発信していきたいと思っています。

――貴社でシニア人材が活躍した事例をご紹介いただけますか。

シニア1人1人の人間力やコミュニケーション力が発揮されることが多いです。 例えば、商談の進め方1つとってもアドバイスが生きています。私はせっかちなところがあり、すぐに商談で「当社を使ってください」と言いたくなるのですが、シニアの方には、「スパンの長いビジネスをしている方々と話す時には、最初の3回くらいの商談はまず捨てて、人間関係を作りなさい」「手土産を持って行きなさい」といったアドバイスをもらいます。助けられることは、言い出せばきりがないですね。

また事業計画の作り方やキャッシュフローの管理、人の雇い方、オフィスの場所の選定など、私が経営者として初めて経験することについても多くのアドバイスを受けました。

高橋さん①-1024x768.jpg)

シニアと長期的な信頼関係を築き

プロ人材のネットワークを広げる

―起業して、どんなときにやりがいを感じますか。

私たちがサポートしたシニアの方に喜んでいただき、結果的にその方を受け入れた企業様の業績が上がるのが一番ですね。以前、とある上場会社で、私たちがご紹介したシニアの方のおかげで新しい部署ができました。発表されたその会社の3ヵ年計画には、その方のアイデアがたくさん反映されていて、ご本人も喜んでいましたね。

―シニアの方とは、どのようにコミュニケーションをとってきましたか。

シニアの方は、皆さん素晴らしいご経験を持っていて、それを伝える相手を欲しがっているので、存分に頼ることがまずは大前提です。

そのためには、まずは相手を知ろうとすることが大事だと思っています。相手の考えている思考や見てきた世界をヒアリングした上で、自分の考えを伝えます。また、お会いする前にインターネットで検索したり、その方がSNSで投稿されている内容などは事前にチェックします。相手のことをしっかり知った上でコミュニケーションをすることによって、本質的な話に終始することができます。こちらがずっと何かをいただく形ではありますが、シニアの方からは「むしろありがとう」と言われることが多いです。教えたい人と教えられたい人としての信頼関係を築きながら、コミュニケーションをとっています。

「私たちはシニアの方が語ってくれる内容を通して、その方の歴史を理解し、どのような活躍先があるのか、一緒に考えていきます。

―ネットワークを築くために心がけていることはありますか。

昨年だけで、私は3000人の経営層の方々とお会いしました。もちろん、過去にお会いした方に再びお会いしていることもありますので、皆さんが初めてお会いした方ではないですが、私は、お会いする前に相手のことを調べて、会った後にはその日中にお礼のメールを出すようにしています。私の自慢は、何千人、何百人に会ったことではなく、その前後のルーティンを続けていることだと自負しています。

シニア事業の魅力を広めたい

目的意識が起業につながる

―シニア人材業界の今後の展望についてどう考えていますか。

少子高齢化が進む社会の中で、今後シニア人材は増えていきますし、世の中の流れとしてもうまくシニアの方の培った経験を自社に取り込んでいこうという風潮があるので、業界は伸びていくと思います。 ただ今後、まだまだ取り組むべきことはあると思っていることがあります。

1つは、今のシニア人材やシニア人材予備軍はキャリア教育を受ける機会が十分でなかったかもしれないということです。そのため、自分に何ができるか分からないという方も少なくないという点です。現状としてシニアのロールモデルとなるシニア人材が、あまり目立ってもいないので、どうすれば70代になっても輝き続けることができるのか、世の中から何を求められているか、、世の中の認知を上げていく必要があると思います。

2つ目が企業の問題です。企業が定年を伸ばして雇用を延長する動きの背景には、若い人が減っているから仕方なくシニアの方々に働いてもらう、という事情もあると感じています。もちろん、人口ピラミッドを考えると当然の流れです。この流れに加えてシニア世代の社外への流通も増やしていくため「優秀な方を探していたら、結果的にシニアだった」という流れも作りたいと思っています。、そのためには、自社が求める人材像やスペックを明確にするだけではなく、自社の卒業人材の活躍を自社の企業ブランディングとすべく企業側が発表したり、シニア人材の副業や越境留学の機会を増やしたりすることも必要なのかもしれません。

―会社の今後の目標を教えていただけますか。

最もやりたいことは、シニアビジネスの魅力をもっと世の中に伝えることです。

人材会社は、一般的にシニアビジネスを避ける傾向にあります。人材会社自体も社員が若く、35歳くらいでほかの業界に転職してしまいます。だから、私たちのような会社やベテランが、もっとこのビジネスの魅力を伝えていきたいと思っています。そのためにも当社も上場したり、もっと実力をつけて世の中に対する発信力をつけたりしたいですね。

最終的には日本から海外にシニアの経験やノウハウを輸出したいです。今までは日本の技術を学ぶためにシニアの方をヘッドハンティングする事例が多かったですが、最近では、日本の技術ではなく、日本人の経験や歴史を得るためにシニアが欲しいという事例が増えてきています。これは誇るべきことだと思います。日本の素晴らしい部分は技術ではなく、苦しい中でゼロから国を育ててきた歴史であるという誇りを持って、発信をしていきたいですね。

―港区で起業してよかったことはありますか。

港区は起業する場所としてとてもいいですね。私は場所を選ぶ際、沢山の経営者にアドバイスをもらうなどして、徹底的にヒアリングしましたが、その中で港区が候補として上がってきました。

港区のいい点は3つあります。1つは名刺のイメージがいいことですね。2つ目は、スタートアップやベンチャーに対する補助金が充実していることです。

3つ目は、区の皆さんのサポートが抜群にいいことです。私は起業するときに港区立産業振興センターを合計9回訪れましたが、事業計画の相談も含めたディスカッションを全て無料で行っていただきました。職員の皆さんのにこやかな表情など、雰囲気もよかったです。

起業するときは不安です。寂しくて、相談できる人もいません。そんなときに、施設の方々が味方になってくれました。私は港区の専門家の皆さんと出会えなければ、起業しなかったかもしれません。

―起業する時の不安はどのようなものでしたか。

自分が起業するとは夢にも思っていなかったし、うまくいくかどうかもわからなかったですね。起業して失敗した人の話を聞いて不安にもなりました。基本的に事業を作るのは1人なので、間違いがないか心配にもなります。港区立産業振興センターで相談して、書類の誤字を見つけてもらえるだけでも、ほかの人がいるという安心感を得られました。

―これから起業したい人へのメッセージをお願いします。

大事なことは3つだと思っています。

まずは立地です。モチベーションは意外と立地に左右されます。賃料が少し高かったとしても、自分がそこの名刺を持ったり、そこの一員になったりすることはモチベーションにつながるので、安さだけで場所を決めてほしくないと思います。

2つ目は起業に至る前の準備ですね。準備期間はとても孤独になるので、自分の起業を後押ししてくれる仲間の存在が大事です。友達では距離が近すぎるので、友達以外の人々をいかに巻き込めるかが大事だと思います。

最後に、なぜ起業するか、という部分です。私にとってはシニアマーケットを広めていくことが目的であって、起業自体が目的ではありませんでした。起業したら大変な局面や犠牲にしないといけないものが出てくるので、そういう時に優先順位がずれると辛くなってしまうと思います。目的意識をしっかり持って起業することをおすすめします。

記事投稿日:2025年8月15日