株式会社トリトメ

株式会社トリトメ

生成AI初期導入キット

顧客の事業成長をサポート

株式会社トリトメ

代表取締役西部 一英

代表取締役

西部 一英さん/Kazuhide Nishibe

ITを活用した社会課題の解決を目指し、2015年に同社を創業。AIやDXを駆使した情報提供サービスや教育支援事業を展開し、地域社会や企業の課題に寄り添うソリューションを提供中。技術革新と人間中心のアプローチを融合させることで、持続可能な社会の実現に貢献することを理念として掲げ日々邁進。

生成AI初期導入キットを提供

顧客の事業成長をサポート

―「トリトメ」が展開している事業内容について教えてください。

弊社は2015年に大手システム開発会社から独立した、ITによる社会課題解決を目指している会社です。

事業内容は主にウェブシステム開発、モバイルアプリ開発、そして最近では生成AIの導入やAI関連システム開発を行っており、これら3つの事業で売上の約8割を占めています。 特に得意としているのは、顧客管理システムや予約系のアプリ、イベントでの集客管理システムです。

システムを開発するときには、お客様の様々な状況を理解・分析し、事業コンセプトのデザインから支援することを大事にしています。システムは事業そのものが成り立たなければ意味がないため、その部分から一緒に考え、プロトタイプを作成し、その後、詳細設計、デザイン、開発、試験、リリースという流れで進みます。

これまでの開発実績としては、大学や研究機関で利用されている生成AIを利用した研究論文の検索システムや、自治体ごとにおこなう大規模イベント時の入退場者をQRコードを活用してリアルタイムで管理する集客管理システムがあります。

―現在、特に力を入れているサービスは何ですか。

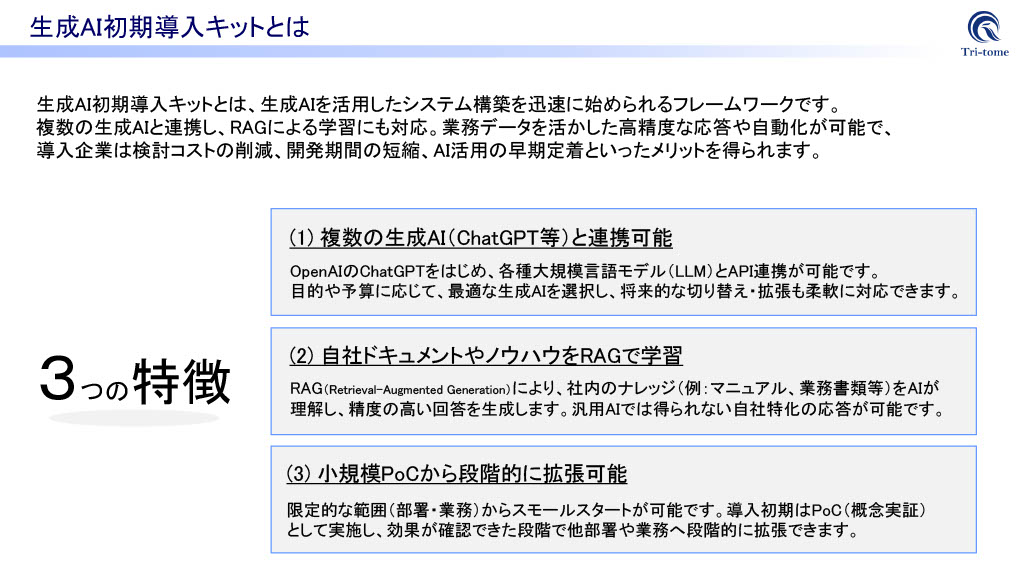

現在最も注力しているのが、2024年11月から販売を開始した生成AI初期導入キットです。

昨今、ChatGPTのような生成AIが登場し、多くの企業から「生成AIを使って事業を拡大できないか」「業務を効率化できないか」というご相談をいただくようになりました。 ChatGPTが話題になった3年前からの1年ほどは個別に対応していましたが、この2年ほどで問い合わせが急増し、我々もAIシステム導入を提案する中で、様々な業種のお客様の要望には技術的な共通点があることに気づきました。

そこで、その共通部分をキットとして提供することで、企業が生成AIをより素早く導入できるようになるだろうと考えました。

生成AI初期導入キットの主な特徴としては、まずOpenAIをはじめとする様々な生成AIとも連携できることが挙げられます。また自社のドキュメントなどを学習させ、それにもとづいて回答させることが可能です。小規模なシステムから段階的に機能や規模を拡張していくこともできます。

―お客様の要望には、どのような共通点があったのでしょうか。

例えば、マッチングサービスを提供している企業がサービスとAIを連携させたい場合、AIを直接サービスに組み込むには、AIを制御する機能と、自社データを学習させる仕組みが必要です。こうした制御や学習をする部分は、どの生成AIを使っても、どの開発会社に依頼しても、基本的には似たようなものを作る必要があります。

そこで私たちは、どの業界でも使えるよう、この共通部分をプログラムとしてキット化しました。これにより、お客様の管理者は自社に蓄積している生成AIに学習させたい情報だけをアップロードすることで、生成AIを利用したシステムを簡単に構築することができます。生成AIの利用状況も管理画面で確認できます。また、一般の利用者向けの画面もカスタマイズして提供できるため、簡単にAIを利用したサービスを開始することができます。

―導入企業はキットのどのようなところに魅力を感じているのでしょうか。

小さく試せることに魅力を感じてくださるお客様が多いですね。大手企業に依頼すると高額な費用がかかるため、AI導入の検討が進められないという声をよく聞きます。実験的に小さく始めて導入の可否を判断したいというニーズがあるようです。

このキットでは、素早く生成AIに自社データを用いて動作させることができるのですぐ検証できます。自社データとは、業務マニュアルやカタログなど、人間が読むためのものですね。最短で2週間から3週間で検証ができますので、成果もすぐに確認できます。

初期導入費用は46万5千円、月額費用は4万9千円です。導入後もカスタマイズして、お客様の業務に合わせてシステムを作っていくことが可能です。

一般的に、AIの導入にはとてもお金がかかるイメージがあると思います。ChatGPTのように気軽に使える生成AIも出てきましたが、事業の一環として自社のシステムに活用する場合は、ある程度ITの知識とノウハウが必要です。まずは、簡単に試すキットを入れることで、生成AIを導入するうえでの懸念点や不安を払拭することにつながります。

―他社にもAIを小さく試せるようなキットはありますか。

あるとしたら、貴社のキットの特徴はどんなところにあるのでしょうか。

他社にも同様のソリューションは存在していると思います。ただ、弊社のキットはお客様によって細かくカスタマイズできる点が大きな特徴です。お客様の基幹システムや既存の顧客データ、社員名簿などと直接連携する仕組みを構築できます。

初期導入キットで小さく始めて、1~2ヶ月ほど様子を見て、効果が見込めそうであれば、顧客データと連携させたり、グループ会社のカタログを学習させたりと、お客様が事業を展開しやすいようにキットを段階的に機能拡張させていくことも可能です。これにより、お客様は効果を実感しながら、事業に合わせて必要なところだけお金をかけてシステムを成長させることができます。

―キットを試した結果、AI導入に繋がるケースがやはり多いのでしょうか。

はい、生成AI導入に繋がるケースが圧倒的に多いです。

中にはごく稀に導入できないケースもありましたが、それは生成AIではなく、別の手段の方がより効果が出る案件でしたね。そのときは、結果として他社さんのサービスをおすすめしました。検証して合っていないものを強引に導入してもいけないので、適切な判断をしていきたいと思っています。

―導入後の支援体制はどのようになっていますか。

導入後も最後まで支援しますし、保守やバージョン更新への対応もしています。システムを大きくしていくことは、お客様の事業自体を大きくしていくことなので、ITの世界にとどまらずコンサルティングに近い形で、お客様の事業の成長をサポートしています。

日々進化する生成AIを

大学、経営コンサルなど幅広い業界で生かす

―生成AI初期導入キットは、これまでにどのような業種やサービスで導入されていますか。

建設業、大学、小売のカタログ販売、保険の外交、経営コンサルティングなどの企業で導入していただいています。

例えば大学だと、キーワードにもとづいて論文を検索できるシステムを入れたケースがあります。論文を読んだ後に、大学内にある、関連する論文を検索しやすくなり、わざわざ探す手間が省けています。生成AIは文章そのものを読み込み、人間が検索しなくてもタグ検索に近い情報をシステム上に作成・登録してくれるため、より高度な検索が可能になっています。

保険の外交では、顧客が自分の情報を入力すると、AIが分厚いカタログの中から最適なプランをすぐに提示します。いちいち探して選ぶ必要がありません。

経営コンサルも似ていますね。会社の状況や情報をアップロードし、「中期経営計画を作成したい」と入力すると、AIがある程度の計画を作成してくれます。

ちなみに、保険でも経営コンサルでも、最終的には人の営業につなげます。最後の契約や問題があった場合の対応は人間がしないといけませんし、経営コンサルの場合、AIが途中まで対応して、ある一定の難しい領域になったら人間のコンサルタントがつきます。入り口のところをAIで運用しているのが今の状況です。

―企業がAI導入に対して抱える不安点はどのようなものが多いですか。

まずはお客様の社内にAIに精通している人材がいないことです。AIを普段利用している人は多いですが、それをサービスやシステムに取り込んで、最適な活用方法を見極められる人材はまだ少ないのが現状です。AIと言っても、革新的なディープラーニングが出てきて10年ほど、ChatGPTが出てからまだ3年ほどなので、世の中には詳しい人がまだ少ないんです。

またAIを利用したシステムの良し悪しは、学習したデータ内容にほぼ依存しますが、社内の業務マニュアルをそのまま学習させて利用できるか、データ加工に一工夫が必要なのか、仮に必要だとしてどのくらいコストをかければいいのか、といったことは、試してみないと分かりません。

そこで、私たちのキットであれば初期費用と月額費用が明確で、2〜3ヶ月のテストですぐ答えが出るので、「やってみましょう」という話になることが多いです。

―生成AIの世界はめまぐるしく変わります。変化にどのように対応していますか。

AIの進化は非常に早いので、この初期導入キットも日々改善と改修を続けています。お客様が素早く導入後のイメージを確認できる形を常に追いかけていますね。

―今後、生成AI初期導入キットをどのように発展させていきたいですか。

技術の進化を待たないといけない面もありますが、初期導入キットの中で、利用者の属性や気持ちをもう少し理解できるような形を作りたいと思っています。

現在の生成AIの一番の弱点は、現実の物理世界を把握できないことです。例えば、「今日、この会議室には誰と誰が来ている」という情報を生成AIは持っていませんよね。将来的にAIが物理世界を理解できるようになれば、会議のメンバーの一員のように、人間をナビゲートしたり、新しいアイデアを出したりする存在になると思っています。

利用者の属性や気持ちを、生成AI自体ではなく初期導入キット内に入れておけば、会社としてプライバシーも保護できます。AI側の進化も待つ必要がありますが、そういう未来がやって来ると思っています。

地に足のついた、

人の顔が見えるシステム開発を

―大手企業からの独立を決意したきっかけや経緯について教えてください。

私が最初にパソコンに触ったのは小学生のときでした。プログラミングをやり始めて、画面の真ん中に円を描いたり、雑誌に載っているコードを見よう見まねで書いたりしていましたね。高校卒業後は大学に進学して情報通信を学び、大手のシステム開発会社に入社しました。そこでは新規事業部門に配属されて、新しい分野のサービスを企画し立ち上げる仕事をしていました。

大手のシステム開発会社では規模の大きなシステムを開発します。銀行やクレジットカードのシステム、鉄道やインフラなど、絶対に止まってはいけないシステムです。ただシステムが巨大すぎて、自分の作ったものがどの部分に当たるのか、分からない感覚がありました。仕事はしていても、自分のプログラムが世の中のどこで役に立っているのか実感しづらかったんです。

一方で、新規事業として商店街で使えるクーポンのスマホアプリを開発し、実証実験をしたときには、お店の方が協力してくれて、とても喜んでいたのが伝わってきました。それが私の中で新鮮で、お客様の表情や評価がダイレクトに感じられるようなシステムやサービスを作りたいという思いが強くなりました。

この時のスマホアプリのサービスはだんだん有名になってきて、メディアに取り上げられることもありました。その中で私の役割も変わり、産学官で連携しながら仕事をするようになっていきました。そうした中で、日本では大学も政府機関も民間企業もそれぞれ一生懸命やっているものの、解決できない課題や要望などのビジネス的な「隙間」が多いと感じました。この隙間を埋め、事業を大きくしていくのがベンチャー企業の役割であり、それが日本の社会を変えていくのだと考え、起業を決意しました。

大企業同士の関係で決まりきったことを行うだけではなく、小さな規模から事業を作っていけるベンチャーがこの国にはもっとたくさん、勢いよく出てくる必要があります。日本のIT化の遅れは、中小規模の事業者にIT人材が不足していることが原因だと感じ、自分たちの力でそこを埋めていきたいという思いもありました。

―創業してから、特に印象に残っている事例はありますか。

7年前、ある小売店さんが、「プラスチック製のメンバーカードが時代遅れだからスマホアプリを作りたい」と相談に来られました。関東中心の小さなチェーン店で、そもそも社内にITが得意な人もいない中で「アイデアがあったら一緒にやってほしい」というところからスタートしました。

当初の目標は「会員200人が使ってくれたら大成功」という小さなものでした。ただ始めてみたらアプリはどんどん普及して、半年ほどで利用者は2000人近くまで伸び、現在では2万人ほどが利用するアプリとなっています。するとこのアプリを利用したサービス内容がだんだん変わってきました。最初はメンバーズカードの代わりだけでしたが、その後、会員情報管理や、お知らせの配信、チャットでの商品問い合わせやお取り置きなどの機能を追加していき、消費者と密にコミュニケーションがとれるツールになっています。

―起業してから大変だったことや苦労した点はありますか。

起業する前は大手の会社にいたので、会社の名前である程度信頼を得られていて、お客様と話をしやすかったのですが、独立すると実績も知名度もないので、弊社が何者かをしっかり説明し理解していただく必要があり、その点に苦労しました。

会社としての信頼を積み重ねることでしか事業は成功しないということを強く実感しましたね。どんなに小さな案件でもしっかりした仕事をして、それを積み重ねることが大事です。

お客様の課題や要望をしっかりとヒアリングして、お客様が本当に求めているものを深く考え抜いて提供していくことを心がけてきました。

―顧客獲得はどのように行ってきたのですか。

単純ですが、真面目にちゃんとした仕事をすれば、お客様は必ずリピートしてくれますし、本当にいい仕事をしたら、ほかのお客様を紹介してくれます。小さな会社なので、営業部隊を多く持つことはできないし、宣伝広告費用も潤沢ではないですが、信頼関係のもとできちんと仕事に取り組めば、それを見てくれる人は必ずいます。結果として、創業時からずっと関係が続いているお客様もいますね。

―会社の今後の展望を教えてください。

AIはここ数年で急速に進化してきていて、一昔のようにプログラムをカチャカチャと書く時代は終わりが近づいていると予想しています。

そのため、弊社としてはエンジニアを多く抱えるのではなく、少数精鋭の体制を目指します。AIにプログラム作成の大部分は任せる代わりに、人間はお客さんの要望をとことん現場でヒアリングして、AIに伝える役割に注力します。

技術トレンドをうまく吸収して、時代の変化に対応していきたいと考えています。

―港区に会社を登記した理由を教えてください。

港区には会社が多いので、せっかくであれば様々な企業と知り合えるきっかけを持てる場所がいいと考えたためです。

―起業を考えている人に向けて、メッセージをお願いします。

起業を考えている方には「迷ったらチャレンジしてみればいい」と伝えたいです。

歴史上の大きな変革や産業革命も、最初は無名の個人の思いつきや小さなアイデアから始まっているはずです。「こうしたらいいのではないか」「これが不満だな」という思いが1人、2人と増えていき、大きな力になって世の中を変えてきたのだと思います。

だから、「これをやったら世の中がよくなるんじゃないか」「誰かが喜ぶのでは」という思いがあるなら、チャレンジしてみてほしいです。

誰かの思いつきが10年後、20年後に大きな価値を生むかもしれません。いろんな人がいろんなところでチャレンジすれば、社会課題の隙間がどんどん埋まって、大きな事業や変革が生まれていきます。アイデアがあり起業したいという人は、ぜひチャレンジしてみてください。

記事投稿日:2025年10月23日